建設業許可の手続きにおいて経営業務の管理責任者(経管)の経営経験と専任技術者(専技)の実務経験の証明の仕方は都道府県によって微妙に違っています。特に実務面では違いがあります。

静岡県の証明方法の詳細な説明と東京都などとの違いなどを実務面から説明します。証明できないケースをいかに証明するかの秘策をご紹介しますので役立ててください。

*専任技術者は2024年12月に名称が営業所技術者に変更になりました。

国土交通省の要件

国土交通省の経管と専技の要件は次のとおりとなっています。

経営業務の管理責任者

1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること

専任技術者

一般建設業の場合

指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士もしくは高度専門士を称する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上実務の経験を有する者

静岡県の実務の場合

専技は実務経験10年ですが、大卒なら3年、高卒なら5年、資格によっては1年、3年の実務経験の証明が求められています。

経管は5年の経営の経験となっています。これらは全国同じです。

注文書・発注書等で証明

経管と専技の違いですが、専技は取りたい業種の請負実績が必要です。建具なら必ず○○建具工事、○○シャッター工事など建具工事とわかる注文書、請求書が必要になります。

経管は建設業の請負実績があれば問題ありません。大工を取るのに前記の○○建具工事の請求書でも問題ありません。

静岡でなくても専技は、ある程度取りたい業種とわかる工事名などが記載された契約書、注文書・発注書、請求書などが必ず必要です。

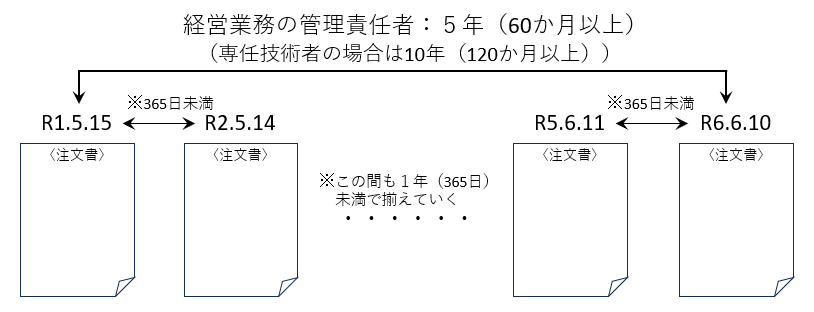

発注日や工期が次の期間の書類の発注日との間が365日以上となると連続とは判断されずに分断されたと判断されます。364日以下であれば継続しているとの判断となります。

つまり、うまく11か月の間隔で集めることができれば10年を12枚程度の少数で証明することができますが、空いた期間が3か月などとなりますと1年で4枚、10年で40枚前後が必要となります。通常は20枚程度で10年を証明する方が多いようです。

10年以上あれば請負実績を証明することができます。

東京都の場合は、10年の実務経験を証明する場合に提出する「請求書と通帳」は、3か月に1件程度の割合で必要になります。

3か月に1件ということは1年で4枚で、10年で30枚ということになりますので、東京都のほうが証明書を集めるのに労力がかかります。

- 注意事項としては次のことがあげられます

- 注文書(発注書)の注文者の住所、会社名、押印が必要

- 工事名の記載が必要

- 人工出し、応援、常用などの請負工事でないものは対象外

- 請求書は入金箇所の通帳のコピーが必要

- R1.5.15の次がR2.5.15のように1年後の同日は1年以上となりNG

重要なポイント!

1年(365日)未満で注文書・発注書などの証明書類をそろえ、必要年数以上(経管は5年、専技は原則10年)を証明します。

契約日、発注日・注文日、請求書の発行日が次の書類のそれと同日の場合、1年以上となりますので、分断されてしまい連続していると判断してくれません。

経営業務の管理責任者は、取りたい業種の工事名でなくても問題ありません。建設業の工事をしていたことが注文書や発注書などから証明できれば受け付けてもらえます。

専任技術者は必ず取りたい業種の工事名が入っている必要があります。専任技術者を実務経験で証明する場合、原則10年以上の請負実績を証明する必要がありますが、高校、専門学校、短大、大学で建設業系の学科を修了していれば、高校であれば5年、大学等であれば3年に短縮することができます。

健康保険証で証明

法人の場合、健康保険証に会社名が記載されていますので、これと資格取得日から必要年数以上あることをもって在籍証明します。

個人事業主の場合は、国民健康保険、建設国保などに屋号が入っていないため、静岡の場合、年金記録被保険者記録回答票にて、10年間社会保険に入っていないことをもって逆説的に証明することで受けつけてもらえます。

ひとり親方などの個人事業主の証明の場合であれば10年間、ほかの会社でサラリーマンやっていないのですから個人事業主でいたと推定しているということになります。

個人事業主は長年のあいだ個人事業主でいたことを証明する書類がありません。この場合、年金記録回答票でその間、他の会社にいないことの証明をもって個人事業主でいたと推定してくれます。

保険証以外の証明書類としては、法人の役員の場合は次のとおりです。

なお、対象者によって必要書類が決まっておりますので、静岡県の手びきで確認するか建設業課に確認するようにしましょう。

次のア~キのいずれかの写し

ア「健康保険被保険者証」

イ「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」)

ウ「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」

エ「雇用保険被保険者離職票-1」

オ「所得証明書」及び「源泉徴収票」

カ「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」

キ「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」

仮に他の会社にいたときの実務経験を証明する場合は、その会社にいたことを源泉徴収票などを10年分を提出して、その会社にいたことを証明します。

たとえば、契約書、注文書、請求書、通帳入金履歴が用意できない場合、許可が取れない、諦めるしかないかというと、実は方法がないわけでもありません。

裏ワザではありませんが、今からでも作成できる書類で実務経験を証明することができます。詳しくは行政書士にご相談ください。

静岡の建設業申請専門の行政書士法人アラインパートナーズをご紹介します。元公務員であり、経験豊富で、許可取得率100%を誇る行政書士です。許認可申請経験の豊富な行政書士がサポートしてくれますのでおすすめです。

建設業法に精通して高い専門性で建設業手続きのプロとして法人や個人事業主の目線で安心して頂ける丁寧な対応をしてくれます。

静岡県静岡市清水区下野中1-13

電話:0120-105-444

Q&A

Q) 経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)の要件は何ですか?

A) 国土交通省の要件では、経管は建設業に関して5年以上の経営経験等が必要です。専技は学歴や資格に応じて、大卒3年以上、高卒5年以上、または実務経験10年以上などが求められます。2024年12月からは専任技術者は営業所技術者という名称に変更されています。

Q) 静岡県における専任技術者の実務経験証明はどのように行いますか?

A) 静岡県では、原則として10年の実務経験が必要ですが、大卒であれば3年、高卒であれば5年、資格によっては1年・3年で証明可能です。注文書・発注書・請求書などで、取りたい業種に関連する工事名が明記された書類を提出し、連続した工事実績を証明します。

Q) 東京都での実務経験証明は静岡県とどう違いますか?

A) 東京都の場合は、10年の実務経験を証明する際に『請求書と通帳』を3か月に1件程度の割合で提出する必要があります。つまり、10年で約30枚の証明書が必要となり、静岡県に比べて書類収集の労力がかかります。

Q) 経管と専技の証明で必要となる書類の違いは何ですか?

A) 専技は必ず取りたい業種の工事名が記載された注文書や請求書が必要ですが、経管は業種を問わず建設業の工事実績があれば認められます。また、請求書には入金が確認できる通帳コピーが必要です。

Q) 実務経験証明で連続性を判断する基準は何ですか?

A) 発注日や工期の間隔が365日を超えると分断されたと判断されます。364日以下であれば連続と認められます。したがって、約11か月ごとに証明書を揃えれば10年分を少数で証明できますが、空白期間が長い場合はより多くの証明書が必要です。

Q) 健康保険証や年金記録で実務経験を証明できますか?

A) 法人の場合は健康保険証に会社名が記載されているため在籍証明に使えます。個人事業主の場合は国民健康保険には屋号がないため、静岡県では年金記録回答票を用いて『他社で雇用されていなかった』ことを逆説的に証明し、個人事業主としての実務経験を認めてもらう方法があります。

Q) もし契約書や請求書などが揃わない場合はどうなりますか?

A) 通常は契約書・注文書・請求書・通帳入金履歴で証明しますが、それらが揃わない場合でも代替資料や証明方法が認められることがあります。健康保険証や年金記録、役員報酬や源泉徴収票など、対象者に応じた書類を組み合わせることで証明できる場合があります。

★こちらの記事も参考にしてください。