建設業では主任技術者や監理技術者の配置は、重要な義務になっています。技術者の専任工事現場における兼任については、令和6年(2025年)12月の改正されましたので、その内容を踏まえて、詳しくわかりやすく解説します。

お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。

建設業の主任技術者とは

主任技術者とは、建設業法に基づいて工事現場での適切な施工管理を行う責任者のことです。

元請や下請を問わず、必要なすべての建設工事に配置が義務付けられています。主任技術者は、原則、すべての建設工事現場に配置が必要になっています。

主任技術者は次の業務をすることになっています。

施工計画の作成

工事全体の計画を立てて、具体的な施工方法を決めます。

工事の工程管理

工事の進捗状況を把握して計画通りにすすむように管理します。

品質管理

材料や施工の品質を確保するための管理をします。

技術指導

現場の作業員に対して技術的な指導や監督をします。

その他

工事の適正な実施に必要な業務全般をします。

主任技術者になるには、一定の資格、たとえば、1級・2級施工管理技士、実務経験などが必要です。

建設業の監理技術者とは

監理技術者は、特定建設業の許可を受けた業者が請け負う下請総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事に配置される技術者です。

特定建設業許可とは、建設工事の発注者から直接工事を請け負い、下請けに出す代金の総額が一定額以上になる場合に取得する許可です。

監理技術者は、主任技術者とは異なり、特に高度な知識と経験が求められます。

- 主任技術者の役割と要件や義務は次のとおりです。

- 複数の下請業者を統括し、工事全体を管理

- 工事の品質確保と適正な施工を指導

- 監理技術者講習の受講義務(過去5年以内)

- 監理技術者になるには、1級施工管理技士などの資格と一定の実務経験が必要

監理技術者は、主任技術者の行う業務に加えて、さらに次の業務を行います。

下請指導

下請契約を締結した業者に対する技術的な指導をします。

取りまとめ

工事全体を統括し、関係者間の調整をします。

監理技術者は、主任技術者より、さらに重要な役割を果たすことになります。

専任工事現場とは

一定規模以上の重要な建設工事は、主任技術者または監理技術者を専任で配置することが義務付けられています。

専任ということなので、工事現場に常駐して、その工事の施工管理に専ら従事します。

専任工事現場は、主任技術者や監理技術者が専任として配置されなければならない現場のことです。具体的には、工事の規模や公共性が高い場合に専任義務が生じます。

- 専任の条件は次のとおりになります。

- 工期中は原則として他の工事現場との兼務不可です。

- 常駐して工事の進行を適切に監督する義務があります。

- 一部の小規模工事では専任義務が免除される場合もあります。

専任義務のある工事では、現場を離れることが制限されるため、配置の計画が重要になります。

主任技術者・監理技術者の専任工事現場の兼任

従来は、主任技術者・監理技術者は「専任工事現場」に配置される場合、基本的には、ほかの工事現場と兼任することはできませんでしたが、次のような例外的なケースでは兼任ができることになっています。

・近接する工事現場であり、適切な管理が可能な場合

・工期の調整によって現場間の移動が問題ない場合

・技術的な管理がリモートで可能な一部の工事

ただし、兼任が認められるかどうかは、発注者や監督官庁の判断によるために慎重な対応が必要です。

令和6年(2025年)12月の改正について

改正法令に準拠して説明します。主任技術者と監理技術者の兼務等に関して、令和6年(2025年)12月に法令が改正されました。

建設業法第26条の5において、生産性向上を目的として、情報通信機器を活用するなどの一定の要件に合致する専任工事については、営業所技術者などが工事の主任技術者などの職務を兼務できる改正が実施されました。

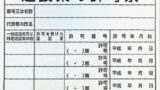

主任技術者と監理技術者の兼務の要件

工事契約

営業所において締結された工事であること

請負金額

1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満

兼任現場数(政令)

1工事現場

営業所と工事現場の距離(省令)

1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内

下請次数(省令)

3次まで

連絡員の配置(省令)

監理技術者等との連絡、その他必要な措置を講ずるための者の配置、土木一式工事または建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者を配置する。

主任技術者又は監理技術者の専任配置の特例

「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者、または監理技術者が兼務することは可能であるが、専任を要しない工事現場についても、専任特例1号のすべての要件(請負金額除く)を満たし、かつすべての工事現場の数が2を超えてはなりません。

工事現場間の距離

同一の主任技術者、または監理技術者を置こうとする建設工事の工事現場間の距離が、これらの者が、その一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、一の工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。

2時間以内というのは片道に要する時間のことで、通常の移動手段(自動車など)の利用を前提にして、確実に実施できる手段により行うこと。

通信技術

主任技術者または監理技術者が当該工事現場以外の場所から、当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像や音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

情報通信技術は、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとして、CCUSやCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましい。ただし、その他のシステムであっても遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能である。

情報通信機器は、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実にできるものであれば問題なく、スマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムを使ってもよい。