建設業許可の税込み500万円基準とは、許可がいる・いらなないの基準ですが、工事の分割や契約形態によっては、いる・いらないが変わってきます。国土交通省の解説や図表を交えながら、分割の正当な理由と違反の事例について解説します。

お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。

建設業許可制度とは

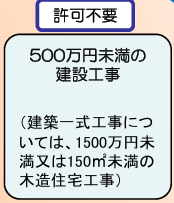

建設業法第3条に基づいて、建設工事を請け負う場合は、工事の種類に応じた業種ごとに建設業の許可を受ける必要があります。法人・個人、元請・下請、公共工事・民間の工事を問わず、許可が必要になりますが、500万円以下の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受ける必要はありません。(図は国交省のサイトから引用)

お願い!:恐れ入りますが、お問い合わせについては、静岡県の方で建設業許可に関する内容でお願い致します。

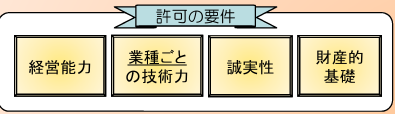

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、一般的には図の4つの要件を満たす必要があります。さらに具体的には、経営業務の管理責任者、営業所技術者(専任技術者)、財産的基礎、社会保険加入、誠実性、そして欠格要件に該当しないことです。(図は国交省のサイトから引用)

経営業務の管理責任者

建設業を経営する上で、経営業務を適正に管理する責任者を置く必要があります。具体的には、建設業の経営に関する経験がある者の配置を指します。

営業所技術者(専任技術者)

営業所ごとに、その事業所で行う建設工事に関する技術上の指導や監督を行うことができる人を置く必要があります。具体的には、国家資格を有するか、一定の実務経験がある者を指します。

*令和6年12月に専任技術者の名称が営業所技術者に変更されました。

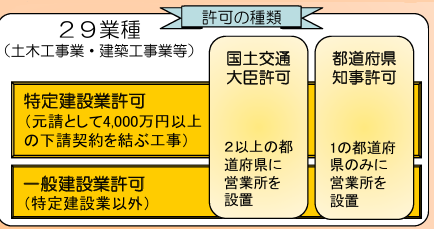

建設業許可の種類

建設業許可は、大きく分けて「大臣許可」と「知事許可」があり、営業所の所在地によって区別されます。

工事の規模や内容に応じて「一般建設業」と「特定建設業」に、さらに工事の種類によって「土木一式工事」「建築一式工事」などの29種類の業種にわかれています。(図は国交省のサイトから引用)

大臣許可

複数の都道府県に営業所を置く場合など、複数の都道府県にまたがる場合に国土交通大臣の許可が必要になります。

知事許可

一つの都道府県内に営業所を置く場合に都道府県知事の許可が必要になります。

一般建設業許可

建設工事の請負金額が500万円以上の場合は一般建設業許可が必要になります。

特定建設業許可

1件の工事で下請けに発注する金額が4000万円以上の場合に特定建設業許可が必要になります。

20種類の工事区分

・一式工事

土木一式工事と建築一式工事があります。

・専門工事

大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、など

この許可区分は、事業者が請け負う工事の種類や規模、営業所の所在地によって異なるので適切な許可を取得する必要があります。

建設業許可理解度クイズ!

クイズをまとめを兼ねてつくりました。建設業許可はすこし複雑ですが、おわかりになりましたでしょうか?お試しください。

建設業許可が不要となるのはいくら未満ですか?

一つの都道府県内に営業所を置く場合の許可はどれですか?

500万円基準と分割の正当な理由

建設業許可が不要な工事

建設業法施行令では、建設業許可が不要な工事として次のように定めています。

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)

木造建築工事で、延べ床面積が150平方メートル以下

これらの条件を満たす場合、建設業許可は不要となっています。

工期の分割

工期の長い工事を複数の期間に分けて契約する場合がありますが、これが実質的に一体の工事であると判断されると、合算して500万円以上となって許可が必要となります。

工期の分割が正当な理由に基づくものであるかどうかは、工事の実態により判断されます。

継続して一つの期間で行われるべき工事を、契約上の工期を意図的に区切ることで、各契約の請負代金を500万円未満に抑えるケースですが、実態として工事は連続しており、全体として見れば明らかに500万円以上の工事であるにもかかわらず、契約上の形式だけで分割している場合は、違法となる場合もあります。

正当となる可能性がある場合としては、複数棟の建物の工事で、それぞれが完全に独立した工事である場合、あるいは、発注者が段階的に工事を発注することを当初から意図しており、それぞれの工事が物理的に分離可能で、それぞれの契約が独立した意思決定に基づいて行われている場合などは、正当な分割と判断される可能性があります。このあたりはむずかしい判断が伴いますので、静岡の行書士法人アラインパートナーズにご相談ください。

工事の分割

工事内容を分割して、それぞれを500万円未満とする手法もありますが、例えば、足場工事を別契約とする場合でも、全体として一体の工事とみなされると、合算して500万円以上となり、許可が必要となります。

この基準を意図的に回避するために、本来一つの工事であるものを複数の契約に分ける行為は問題となります。不当な分割となります。

請負代金を500万円未満に抑えようとして、一つの住宅全体のリフォーム工事を、「屋根工事」「外壁工事」「内装工事」「浴室工事」などに分けて、それぞれの請負契約を500万円未満にするような場合も違法と判断される場合もあります。

正当な理由の可能性としては、複数棟の建物の工事で、それぞれが完全に独立した工事であり、あるいは、工期と同じく段階的な工事の発注をはじめから予定していて、それぞれの工事が物理的に分離できて、それぞれの契約が独立した意思に基づいて行われている場合などは、正当な分割と判断される可能性もあります。

材料の分割

材料費を施主が負担して工事業者が工賃のみを請求することもありますが、建設業法では、材料費を含めた総額で判断されるので、材料費を分離しても、合算して500万円以上となれば、許可が必要です。

なお、発注者が自ら材料を調達して、業者に支給する場合、施主支給の場合は、その材料費は業者の請負代金には含まれませんが、この場合でも、発注者が支給した材料の市場価格(または購入価格)を請負代金の額に加算して500万円(または1500万円)の基準を判断されますので、材料を施主支給にすれば必ず許可が不要になるわけではありません。

建築一式工事

建築一式工事の場合、1500万円未満の工事であれば、建設業許可が不要になりますが、建築一式工事の許可があっても、専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要になります。

建築一式工事の許可基準は、先述の通り請負代金1500万円以上、または木造住宅で延べ面積150平方メートル以上の工事です。

建築一式工事の許可を持っている業者は、その建築一式工事に含まれる様々な専門工事(例えば、大工工事、屋根工事、内装仕上工事など)を、自ら施工することも、他の専門業者に請け負わせることも可能です。

ただし、請け負わせる(下請けに出す)専門工事が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合は、その下請け業者もそれぞれの専門工事業の許可が必要です。

このあたりはむずかしい判断が伴いますので、静岡の行書士法人アラインパートナーズにご相談ください。